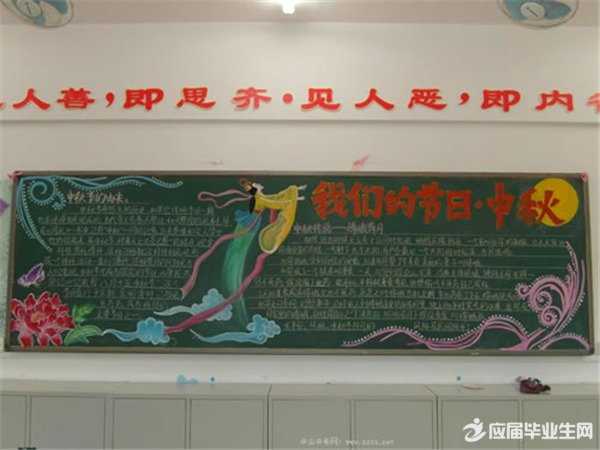

中秋节黑板报模板图片

拜月也是中秋节的特色风俗之一。黑板报中可以体现出来。以下是小编整理的中秋节黑板报,欢迎参考借鉴。

除了赏月同庆“花好月圆人团聚”,在民间还有拜月的风俗。金盈之的《新编醉翁谈录》卷四记载了当时人由赏月进而拜月的习俗:“京师赏月之会,异于他郡。倾城人家,不以贫富,能自行者至十二三,皆以成人之服饰之。登楼或于庭中焚香拜月,各有所期。男则愿早步蟾宫,高攀仙桂……女则愿貌似嫦娥,圆如洁月。”古时拜月,各家各户设大香案,摆上月饼、西瓜、苹果、红枣、李子、葡萄等祭品,其中月饼和西瓜必不可少,西瓜还要切成莲花状。在月下,将月亮神像放在月亮所在的方向,红烛高燃,全家人依次拜月,然后由主妇将月饼切开,平分给全家人,不管是在家的或是身处异乡,人人有份。

时至今日,云南傣族在中秋之夜依旧盛行拜月风俗。小伙子一清早就带上火药枪上山打火雀、野鸡,猎取节日野味。姑娘、媳妇们忙着到湖边、池塘里抓鱼。老阿妈则忙着舂糯米,做大小不同的食物,四只桌角上各放一个糯米圆饼,每个饼上插一炷冷香。待到月亮从山林上空一升起来,就点燃冷香,全家大小开始拜月。完毕后,全家老小欢乐地围坐在小方桌旁,品尝食物,谈笑赏月,尽兴方散。

祭月的风俗也很盛行。根据《礼记》记载:“天子春朝日,秋夕月。朝日之朝,夕月之夕。”这里的夕月之夕,指的正是夜晚祭祀月亮。据介绍,祭月在宫廷以及贵族之间甚为流行。这一点从近人金易、沈义羚所著的《宫女谈往录》中,宫女“荣儿”讲述的故事里便可洞悉一二。故事说,当时正是八国联军进北京的那一年,慈禧太后逃出京都,在逃亡的路上恰逢中秋,“晚饭后按着宫里的习惯,要由皇后去祭‘太阴君’(清代宫廷把月中的玉兔称做太阴君)。这大概是沿着东北的习惯‘男不拜兔,女不祭灶’罢,‘太阴君’是由每家的主妇来祭的。在庭院的东南角上,摆上供桌,请出神码来(一张纸上印一个大兔子在月宫里捣药),插在香坛里……中间一个大木盘,放着直径有一尺长的圆月饼,这是专给祭兔时做的……然后由皇后带着妃子、格格行完礼,就算礼成。”由此可见,祭月可谓严肃庄重之祭祀礼仪。

如今的广西壮族也有中秋“祭月请神”活动,人们在村头村尾露天处,设一供桌,供放祭品和香炉,桌子右边竖一高约一尺的树枝或竹枝,象征社树,亦作月神下凡与上天的梯子。整个活动分为:请月神下凡,由一名或两名妇女作为月神的代表;神人对歌;月神卜卦算命;歌手唱送神咒歌,送月神回天四个阶段。不过而今的祭月活动除极少数地方存在外,已逐渐淡出历史舞台。山东民间文艺家协会副主席朱希江认为,祭月本身带有一定的迷信色彩,现在逐渐走出历史舞台,也说明是社会的一种进步。

许多节日,都系人为,都囿于人为,惟独中秋,只要天公作美,冰轮当空,人人得而见之,得而赏之,得而念之,得而诵之,得而思之,得而叹之,得而感之。当月光照彻山河、辉耀大地、情满人间之时,再蛮横的权贵,也无法遮人耳目;再卑微的期待,也能够拨开乌云。中秋演绎的不单是“月圆人圆”的心绪,更是全民浪漫的意念和追求。随着时代变迁,赏月、拜月、祭月慢慢交织在一起,并逐渐形成一种风俗沿续下来。或许有的逐渐被现代人所遗忘,取而代之的只是“赏月”,但正如现在,人们还有祈求在这天能够和家人团聚、全家幸福的希望,便能够承载起中秋的意义。