沈从文个人资料

导语:沈从文的一生是坎坷的一生,是奉献的一生。并被美国、日本、韩国、英国等十多个国家或地区选进大学课本,两度被提名为诺贝尔文学奖评选候选人。下面小编带你了解沈从文。

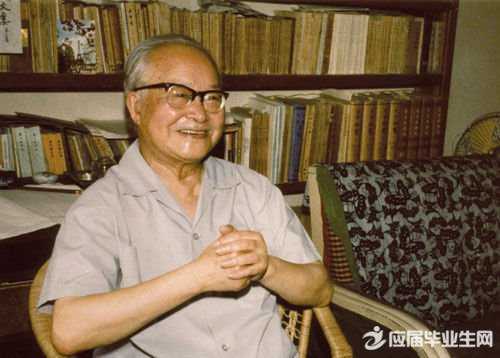

沈从文

沈从文(1902-1988),原名沈岳焕,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文。湖南凤凰县人,祖母刘氏是苗族,其母黄素英是土家族,祖父沈宏富是汉族。沈从文本为汉族,早年亦以汉族人自居,晚年时选择了苗族。沈从文是现代著名作家、历史文物研究家、京派小说代表人物。二十世纪中国文学史上屈指可数的文学大师之一,不少人认为他有资格获得诺贝尔文学奖。14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔边境地区。1924年开始文学创作,抗战爆发后到西南联大任教,1931年-1933年在山东大学任教。1946年回到北京大学任教,建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史的研究,1981年出版了历时15年的《中国古代服饰研究》专着。1988年病逝于北京。

从文 - 人物轶事

孩童趣事

1915年,沈从文由私塾进了凤凰县立第二初级小学读书,半年后转入文昌阁小学。因沈从文天性活泼好动且贪玩,常常逃学去街上看木偶戏,书包就藏放在土地庙里,有一次,他照样把书包放在土地庙,看了一整天的戏,戏看完了,别的孩子早已放学回家,他再回到土地庙里取书包,才发现书包不见了。第二天,他硬着头皮照样上学,刚走到校园里一株楠木树下,就遇见了他的级任老师毛老师。毛老师罚沈从文跪在那株楠木树下,大声责问沈从文昨天到哪里去了。沈从文回答:“看戏去了。”毛老师见沈从文贪玩逃学还如此理直气壮,便狠狠地批评说:“勤有功,戏无益,树喜欢向上长,你却喜欢在树底下,高人不做,做矮人,太不争气了!”经毛老师耐心地说服教导一番后,沈从文知耻而后勇,一改以往的顽劣脾气,勤奋学习,成绩提高非常快。

初次授课

沈从文第一次登台授课那天,因为紧张,呆呆地站了10分钟。好不容易开了口,急促的10分钟全讲完了。他再次窘迫,无奈,在黑板上写道:“我第一次上课,见你们人多,怕了。”下课后,学生议论纷纷,传到北大校长胡适耳里,胡适笑着说:“上课讲不出话来,学生不轰他,这就是成功。”

题字

1982年5月,沈从文携夫人张女士一起去张家界,前一天看了山下的金鞭溪,第二天要上山去,他因腿脚不方便,夫人和陪同的人去了,他留在宾馆里,张家界管理处的同志拿来纸和笔要请他题字,他答应了。管理处的人员想陪着他,被他拒绝了。管理处的同志想到让他一个人留在房间里,不放心,怕有什么不方便。沈从文说,“至于身体,我才检查的,没什么大毛病,你们放心吧”。玩了大半天,夫人和陪同的人回到宾馆时,看到沈从文写了“张家界”“金鞭岩”“展卷”等好多幅。这时,他已是一身疲倦,见了夫人便说,今天是真正写累了。看到一沓题字,管理处的同志都有些不好意思了。对于要出书请他题写书名的,他常常要写好几幅寄给人家,让人家去选。沈从文写字,从来不讲究笔和墨。1981年,他在给作家彭荆风信中说到,用的笔通只值一毛三分中小学习字笔,纸也只用一毛五分的糊窗高丽纸,墨是沉淀后加水的墨汁,所以无光彩,应叫死墨,用书行家看来就知道是外行。他也常常不满意自己写字。

沈从文 - 人物评价

沈从文的一生是坎坷的一生,是奉献的一生。文学作品《边城》

、《湘西》、《从文自传》等,在国内外有重大的影响。他的作品被译成日本、美国、英国、前苏联等四十多个国家的文字出版,并被美国、日本、韩国、英国等十多个国家或地区选进大学课本,两度被提名为诺贝尔文学奖评选候选人。沈从文不仅是作家,还是历史学家、考古学家。

先生一生中,着有五百万字的着作文章,《边城》、《长河》、《从文自传》是他的代表作。他晚年专着《中国古代服饰研究》一书,填补了中国物质文化史上的一页空白。

沈从文 - 后人纪念

故居

沈从文故居于1991年被列为湖南省人民政府重点文物保护单位,拨款进行了整修。故居现陈列有沈老的

沈从文故居位置遗墨、遗稿、遗物和遗像,成为凤凰最吸引人的人文景观之一,每天来瞻仰者络绎不绝。

墓地

先生一生中,着有五百万字的着作文章,《边城》《长河》《从文自传》是他的代表作。他晚年专着《中国古代服饰研究》一书,填补了我国物质文化史上的一页空白。先生从凤凰走向世界文坛,为家乡为民族争得了荣誉。

家乡人民非常崇敬他,县委、县政府与其家属商议,决定将先生骨灰安葬在“听涛”山下。沈家主动自理安葬费。杜田村“听涛”山距离县城中心一公里半,远则积山万丈,争气负高,含霞饮景,参差岱雄;近则圭壁联植,环美幽丽,沱水通脉,清滢秀澈,岩泽气通,如珠走镜,似仙境也!

沈从文先生墓碑,采天然五彩石,状如云茹,高2.8米,宽1.9米,厚0.9米,重约6吨。碑石正面,集先生手迹,其文曰:“照我思索,能理解我;照我思索,可认识人。”背面,为先生姨妹张充和撰联并书,联曰:“不折不从,星斗其文;亦慈亦让,赤子其人。”由中央美术学院著名雕塑家刘焕章教授镌。

沈从文先生墓地位置

先生一生,淡名如水,勤奋、俭朴、谦逊、宽厚、自强不息。先生爱祖国、恋故乡,时刻关心国之安、乡之勃兴、民之痛痒、人之温爱,堪称后辈学习之楷模,特立墓地,以示永远怀念!

凤凰县人民政府

一九九二年清明立

沈从文纪念馆

沈从文纪念馆位于湖南省湘西州吉首大学内,与黄永玉艺术博物馆相临,在沈从文诞辰110周年,即2012年12月28日正式开馆。开馆仪式上,北岳文艺出版社、沈从文先生祖籍地江西、工作地山东等相关单位分别为纪念馆捐赠了沈从文图书全集、文物及书画作品。随后在纪念馆内举行了一场关于沈从文先生的学术研讨会。湖南省委宣传部,湖南省作协,国内各相关高校,研究机构,中央主要新闻单位相关负责人出席开馆仪式。

吉首大学沈从文纪念馆分为沈从文生平、沈从文文学创作、沈从文遗物、国内外沈从文研究资料、沈从文物质文化史研究和沈从文与吉首大学六个展区,建筑面积360平方米,以沈从文生平、创作、研究为主线,以手稿、实物、图片为主要形式,完整地展示了沈从文先生伟大的一生。

纪念馆通过开展文学文化交流展览活动,为广大文学爱好者、研究者提供交流平台,来缅怀文学大师、传承植根乡土、书写时代创作精神,加强文学遗产保护,传承保护湖湘文脉,促进文化繁荣发展。

吉首大学的沈从文研究始于上世纪70年末,在至今30多年的时间里取得了丰厚的成果,在国内外产生了较大的影响。作为沈从文研究的一大重镇,该校以纪念馆开馆为契机,致力打造国内外有影响力的沈从文研究中心、文献资料中心、文稿文物及民俗展示中心和课程教学中心。

今后,吉首大学进一步保护和挖掘湘西特色文化资源,弘扬民族地域历史文化,深化吉首大学地方性平民大学的形象,为促进湘西地区对外开放和经济、文化建设起到积极地推动作用。

沈从文 - 其他信息

与诺贝尔奖

瑞典学院院士、诺贝尔文学奖终身评审委员谢尔以及马悦然与高行健获得了诺贝尔文学奖后,在《明报月刊》中表示,1987、1988年诺贝尔文学奖最后候选名单之中,沈从文入选了,而且马悦然认为沈从文是1988年中最有机会获奖的候选人。1988年,马悦然向中华人民共和国驻瑞典大使馆文化处询问沈从文是否仍然在世,得到的回答是:“从来没有听说过这个人。”其实,沈从文离世数月。

文化界流传,1988年诺贝尔评审委员会已经决定文学奖得奖者是沈从文,但因为逝世过久,因此沈从文与诺贝尔文学奖可谓失之交臂。

与丁玲

沈、丁两人都是近代有名的作家,尤其是沈,现代对他的评价越来越高。但对他两人的事迹,我都不熟悉,看过沈从文的小说和散文,丁玲的看得很少。忘了在哪本书上看过一个掌故,就是鲁迅误会丁玲是沈从文的事。事情是这样的,丁玲初到北京,举目无亲,生活无着,走投无路之下,就给鲁迅写信,希望鲁迅给她找到一份工作。那时,丁玲还没有走上文学之路,从没有写过,更没有发表过作品,鲁迅当然是没见过这个名字,就问一个朋友,朋友看了说:这笔迹看上去像休芸芸(沈从文笔名)。于是鲁迅误以为沈从文换一个女性的名字来骗自己,不但不理,还在写给友人的信中对沈从文作了讥刺和挖苦。鲁迅是无疑的文坛领袖,对人作褒贬,影响都极大。后来,才弄清确有丁玲其人,鲁迅对此事颇为自责,觉得丁玲回乡是因为得不到自己的帮助之故,却忽略了此事对沈从文做成了伤害,对一个初闯文坛的年轻人,莫名其妙受到一个前辈的指责,打击一定不小。鲁迅只是在日记中说了句"即不是休芸芸的鬼",没有表示歉意。从此,两人一直保持着一定的距离。我以前也隐约觉得沈丁应是朋友,却没想到,沈从文与丁玲,胡也频的交情竟然是这样好,远超出我的意料之外。从认识到1930这五年间,除了短暂的分开,三人似乎朝夕相处。那时沈胡是好友,胡丁是恋人,丁玲和沈从文自然也成了好友,且是同乡的关系,总是有说不尽的话,甚至有时两人用家乡话说得热火朝天,胡也频一句也插不上嘴,只好在一旁发呆。沈丁的关系这样好,以至胡也频也曾怀疑过他们,而外面更是谣言满天飞,说三人出即同行,睡就同眠,对三人同住,关系亲密作了许多暧昧的猜测。其实,沈从文和丁玲从没有男女之情,更没有过什么出轨的事,由始至终两人都异口同声说只是朋友的普通关系。这是可信的。胡丁是恋人,胡也频怎能容忍沈丁在自己的眼皮下,当着自己的面有私情。胡沈一直无比信任,也就证明了沈丁的纯洁。那时大家都是文学青年,有共同话题,而且年轻人有梦想,有希望,有热情,总是想找一个志同道合的人,交流,讨论,所以,即便沈丁的性格完全不同,当时却能聊得来。胡丁为革命献身精神让人钦佩,沈从文的侠气仗义也叫人敬佩,而沈胡丁三个的友谊,更让人感动。要是故事一直是这样发展下去,这是一段让后人心仪的故事——近代两位大作家感人的情谊,高尚的情操(当然,后来的破裂,只是有损情谊,未必损及情操)。但遗憾的是,结果竟然是大出人意料之外,四十多年后,两位曾很要好的朋友,不但彻底破裂,而且破裂的方式是这样让人遗憾。

建国初年,丁玲过了一段颇为风光的日子,但56年,当了右派后,更在文革期间,饱受催残的丁玲,在1980发表了《也频与革命》一文,文中对沈从文在五十年前创作的《记胡也频》,突然作出了严厉的批评:“作者在书中提到胡也频和我与改革命的关系时,毫无顾忌,信笔乱编……类似的胡言乱语,连篇累

沈从文

牍,不仅暴露了作者对革命的无知,无情……”甚至不惜漫骂:“贪生怕死的胆小鬼,斤斤计较个人得失的市侩。”真的让人敢不相信,丁玲骂的是沈从文,不知情者还以为作者在义正词严正痛骂一个汉奸走狗。

越看越让我难过。或者,对错,不是我可以评定的,更有可能对错不是个人的事,而是十年的酷劫对人性,灵魂的催残和造成人与人间的信任的极大破坏。但我个人还是较倾向和同情沈从文,丁玲的指责实在过火、过分,也是不合情理。就算他们当年确实存在政见的不同,沈从文对新民主义革命没有正确的认识,也毕竟只是个人的倾向,他并没有从事什么敌对的工作和进行破坏,事后的追究及大义除了借贬低别人来显示自己又有什么作用?造成丁玲后来政治失意难道是以前的朋友沈从文?作为朋友,沈从文对胡丁是人至义尽,而丁呢?49解放后,沈从文因一直和左联不合,处景甚艰,那时的丁玲却是高官,沈携次子访丁,想丁玲一施援手,但丁玲不但对故人冷冷冰冰,对请求也置若罔闻。绝望的沈从文惶惶不可终日,曾经一度神经出现问题,甚至自杀。要不是沈从文自杀,丁玲还不会亲自回访呢。

唯一让我觉得好过一点的是,对这种横加的指责和辱骂,沈从文一直沉默,没有发表过任何回应,只是在给朋友的信中,流露出不平的心情----这些信件沈从文死后,才由友人公开发表。沈从文用大度包容了一切,没有让遗憾变得更遗憾:昔日的好友,相互指责,口诛笔伐,情何以堪?从此,沈丁彻底破裂,形如陌路人。

据说,沈丁的友情,自从丁玲的被软禁期间就出现了裂纹。1935年,沈母病危,沈从文回乡探母,途经丁玲的家乡常德,因心急如焚,只住了一晚,来不及看望丁玲母亲,而一到家又逼于因当地的情形,不敢久留,三天后就直接返回北京。后来就有人自称是第二师范学校的学生告诉丁母,说当晚沈从文住在第二师范学校,该校学生建议沈从文去看丁母,而沈从文拒绝,因为当时沈从文的《记丁玲》当在报纸上连载。但事实上,当地根本没有所谓的第二师范学校,而沈从文当晚在常德也不是住学校,而是住在一个朋友开的旅馆,事见于当年所作《湘行散记》中的《一个带獭皮帽的朋友》。丁母听信谣言,后来又告诉丁玲,于是产生了误会。退一万步说,就算真有其事,沈母病危,沈从文有如到奔,心急回去,来不及看丁母,也是人之常情。丁玲是求全责备了。还有就是丁玲误会沈从文拒绝出面营救自己,又加深了误会。

据后人分析,光这些还不足这样,主要原因可能是《记胡也频》《记丁玲》中,沈从文作为旁观者,对一些事实的记述可能有些偏差,甚至是错误,让丁玲觉得感情受到伤害。而且作为朋友,就事论事,沈从文对胡丁两人没有太多过高的称赞,让五十年后的丁玲觉得不快。而且,后半生苦于政治的丁玲,却更在意政治上的定位,最不愿意人们提到她和冯达的事,沈从文的纪实,也就等于揭人疮疤和私隐一样。而且经过三十年苦难的丁玲,变得草木皆兵,也许是需要找个突破口表达自己的政治立场,也许是压抑了太多的愤慨,也许是出自对前夫的爱护,就这样《记胡也频》成了罪状。

掩卷无言。我真的没想到《沈从文与丁玲》这样一个温情的题目,内容竟是两人的恩怨,沈丁两人在别人的误会中结识,最后却在彼此的误会中反目,直到双方去世。看着两个同是时代的受害者,都是善良的人,发生这样的误会,倍令人心酸。